缘 由

上海,是中国近现代历史的缩影,是一座具有光荣革命传统的城市,是中国革命的圣地之一。作为中国工人阶级的发祥地,中国共产党的诞生地,在这里, 众多仁人志士为争取民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福而前赴后继的艰苦斗争,留下一个个难以磨灭的红色印痕。红色文化,如同海派文化、江南文化一样,早已成为“上海文化”的核心组成之一。

鉴于此,笔者基于近两年亲自对上海红色主题博物馆、纪念馆以及临展,如中共一大会址纪念馆、上海市历史博物馆、龙华烈士纪念馆、上海淞沪抗战纪念馆、上海四行仓库抗战纪念馆、上海鲁迅纪念馆、《初心之地 美好生活——庆祝建党 100 周年文物史料展》等。同时结合相关文献资料,如单霁翔的《博物馆的陈列展览》、言人的《博物馆纪念馆数字化展陈的新运用》和沈申勇的《立足基本陈列,探索人物展示新路径——以龙华烈士纪念馆<英雄壮歌>展览为例》等等,通过对上海红色主题展陈的陈列设计作初步的总结与归纳,试图探究红色之城——上海,在怎样叙说自己的红色故事。

一、表达——大小之间

展览内容是陈列展览的基础,在某种程度上决定了展陈形式,进而影响展览的节奏,或紧凑或舒缓,或朴实淡雅或趣味横生。

上海红色主题展陈总体上遵循以重大历史事件、重要历史人物、珍贵历史文物和鲜活历史故事为核心,进行整体设计。但在它们的表达之中,“大”与“小” 一直是一对引人注目的主题:大即“宏大叙事”,小即“微小细节”;大即“大时代”,小即“小人物”;大即“大故事”,小即“小地方”。

上海四行仓库抗战纪念馆基本陈列《四行仓库保卫战》在“大”与“小”关系处理上值得我们借鉴。四行仓库保卫战是淞沪会战的尾声,它的规模、战斗激烈程度远远不及宝山、罗店、闸北,但是它有属于自己的特点:在世界面前作战、

孤军作战、人民援助、提振士气、成就传奇等。展览充分扣住了这几个特点,以四行仓库为核心,运用“小地方”讲述“大故事”的思路,划分为序厅、血鏖淞沪、坚守四行、孤军抗争、英名永存和尾厅六个部分,全面呈现历史上五天四夜的四行仓库保卫战的同时,极大彰显中国军民同仇敌忾、坚持战斗的历史面貌。

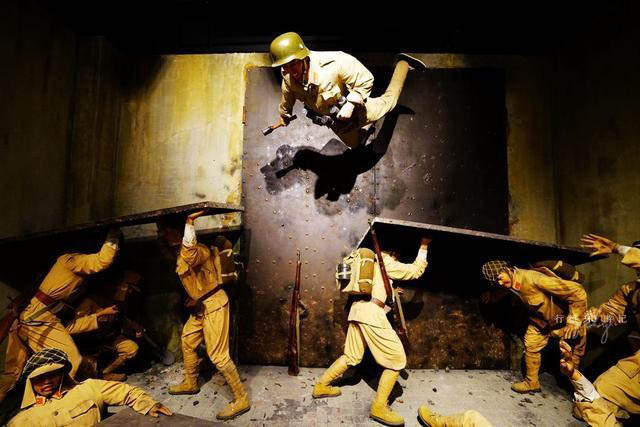

此外,展览第一部分“血鏖淞沪”与第二部分“坚守四行”也构成一组大小关系。“血鏖淞沪”主要介绍卢沟桥事变后的历史背景以及历时三个月的淞沪会战,可以说是侧重于“宏大叙事”。相反,“坚守四行”则从“微小细节”出发, 先后刻画“陈树生战士舍生取义”“八百壮士同写遗书”“童子军杨惠敏献旗” 等场景,完整地诠释了一个个普通战士,转变为抗战英雄集体的人格升华过程, 感受他们舍身抗敌的英雄气概和气壮山河的民族精神。

▲上海四行仓库抗战纪念馆——“陈树生战士舍身取义”场景

▲上海四行仓库抗战纪念馆——“八百壮士同写遗书”场景

▲上海四行仓库抗战纪念馆——“童子军杨惠敏献旗”场景

第三部分“孤军坚守”与第四部分“英名永存”,则选择围绕“八百壮士” 展开叙事,叙说他们困守孤营,仍坚持斗争的英雄事迹,展示中外各界对他们英雄事迹的颂扬和缅怀,如“护旗斗争”、“歌八百壮士”等,赋予了“大时代”

里“小人物”现实意义,将“人物业绩”上升为“时代精神”,进而升华整个展览格局,即跳出四行保卫战看四行,时刻向观众传递者不要忘了四行仓库这个小地方,不要忘了四行仓库保卫战这场战斗,不要忘记“八百壮士”这个集体,借此铭记由鲜血和生命铸就的中国人民抗日战争伟大历史。

二、形式——独具匠心

看不见的设计,才是最好的设计。笔者猜想上海红色主题展陈的策展人不仅清楚的认识到这一点,而且努力践行,竭力使展览陈列独具匠心。

上海四行仓库抗战纪念馆的“序厅”就是其中的杰出代表。序厅以“家书” 为载体,取材于谢晋元给部队做动员后,官兵集体写家书向亲人诀别。关于这一故事情节,展厅还专门复原场景予以叙说,起到前后呼应的效果。另外,家书自古以来是人情感的寄托,在战争年代更是如此,必竟“烽火连三月,家书抵万金”。展厅正中为谢晋元在孤军营中书写的一封家书,左右浮雕墙以家书为构成元素, 形成雄伟连绵的长城。家书之轻,构成长城之重。

上海四行仓库抗战纪念馆的“序厅”就是其中的杰出代表。序厅以“家书” 为载体,取材于谢晋元给部队做动员后,官兵集体写家书向亲人诀别。关于这一故事情节,展厅还专门复原场景予以叙说,起到前后呼应的效果。另外,家书自古以来是人情感的寄托,在战争年代更是如此,必竟“烽火连三月,家书抵万金”。展厅正中为谢晋元在孤军营中书写的一封家书,左右浮雕墙以家书为构成元素, 形成雄伟连绵的长城。家书之轻,构成长城之重。

上海四行仓库抗战纪念馆——序厅

上海四行仓库抗战纪念馆——序厅

除此之外,上海市历史博物馆特展《初心之地·美好生活——庆祝建党 100 周年文物史料展》也有不少优秀设计。三个不同时代的生活场景同处一个空间, 让物件恰当组合回到当时历史环境中,上海市民生活见微知著,叙说社会发展。还有贺友直的《石库门风情》长卷与张弛的《海上揽胜》长卷组成的新旧上海对比,叙说上海这座历久弥新的城市正在不断书写更加精彩的中国故事。

▲初心之地·美好生活——庆祝建党 100 周年文物史料展·生活场景

针对红色主题展陈,有一点是需要我们极大关注:如何让文物说话?习近平总书记曾多次强调:革命文物承载党和人民英勇奋斗的光荣历史,记载中国革命的伟大历程和感人事迹,是党和国家的宝贵财富,是弘扬革命传统和革命文化、加强社会主义精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神的生动教材。有鉴于此,上海红色主题展陈在文物使用上也是独具匠心。

针对红色主题展陈,有一点是需要我们极大关注:如何让文物说话?习近平总书记曾多次强调:革命文物承载党和人民英勇奋斗的光荣历史,记载中国革命的伟大历程和感人事迹,是党和国家的宝贵财富,是弘扬革命传统和革命文化、加强社会主义精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神的生动教材。有鉴于此,上海红色主题展陈在文物使用上也是独具匠心。

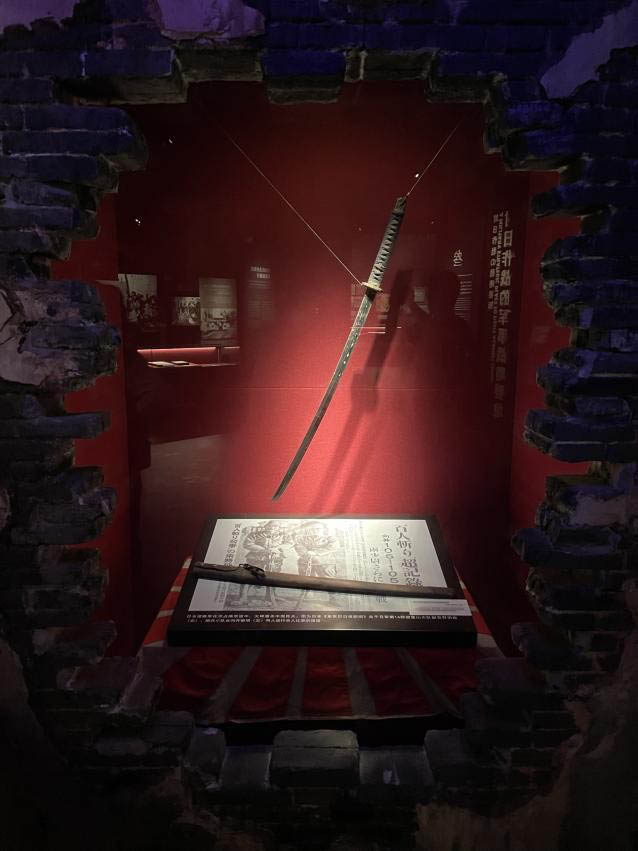

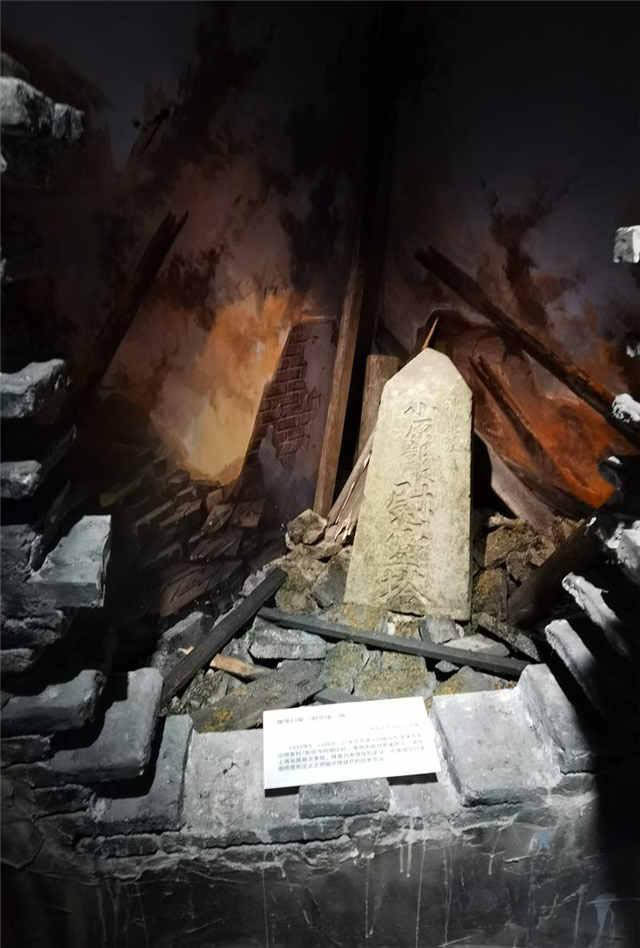

▲侵华日军“慰灵塔”碑 ▲“百人斩”杀人屠刀

首先,珍贵文物单独讲故事。关于这一点,上海市淞沪抗战纪念馆基本陈列

《艰苦卓绝——上海抗战与世界反法西斯战争》有很好的体现。侵华日军“慰灵塔”碑是侵华日军为追悼战役中的战死者而建。形质造型类似方尖碑,形质和内

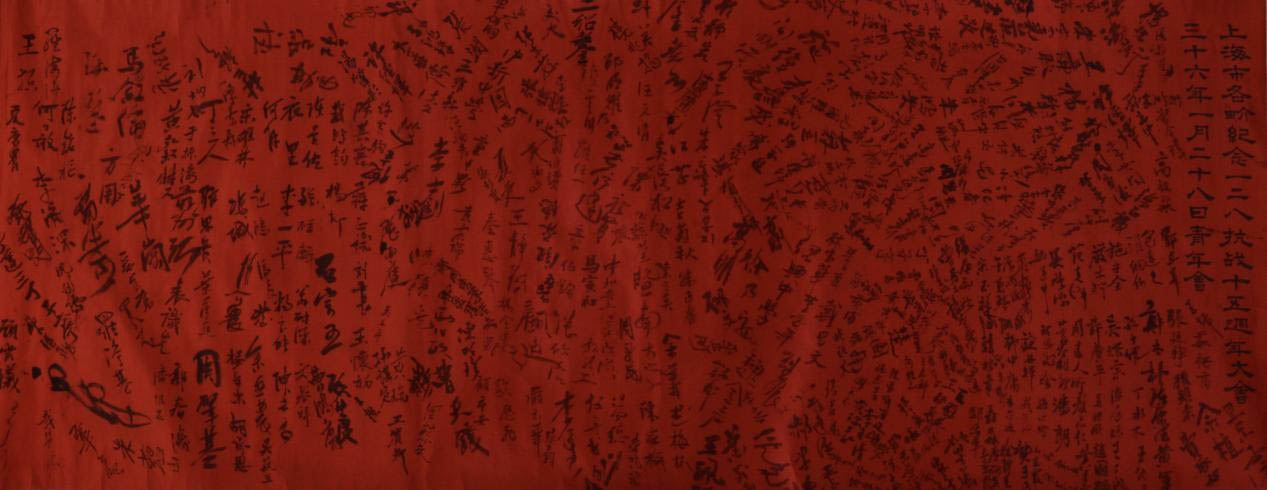

容在上海尚属首次发现,既是日本侵华的实证,也是其最终受到正义之师毁灭性惩罚的历史见证。设计者将其置身于破败的战场环境中,是对日本军国主义侵略暴行最直接的厉声控诉。悬挂于残垣短壁之间的“百人斩”杀人屠刀,足以证明日本侵略者犯下的战争罪、反人类罪是何等的灭绝人性。 1947 年 1 月 28 日, “上海各界纪念一二八抗战十五周年大会”签名轴,告诉我们“历史就是历史, 事实就是事实,任何人都不可能改变历史和事实”,铭记抗战历史,弘扬民族精神。

▲“上海各界纪念一二八抗战十五周年大会”签名轴

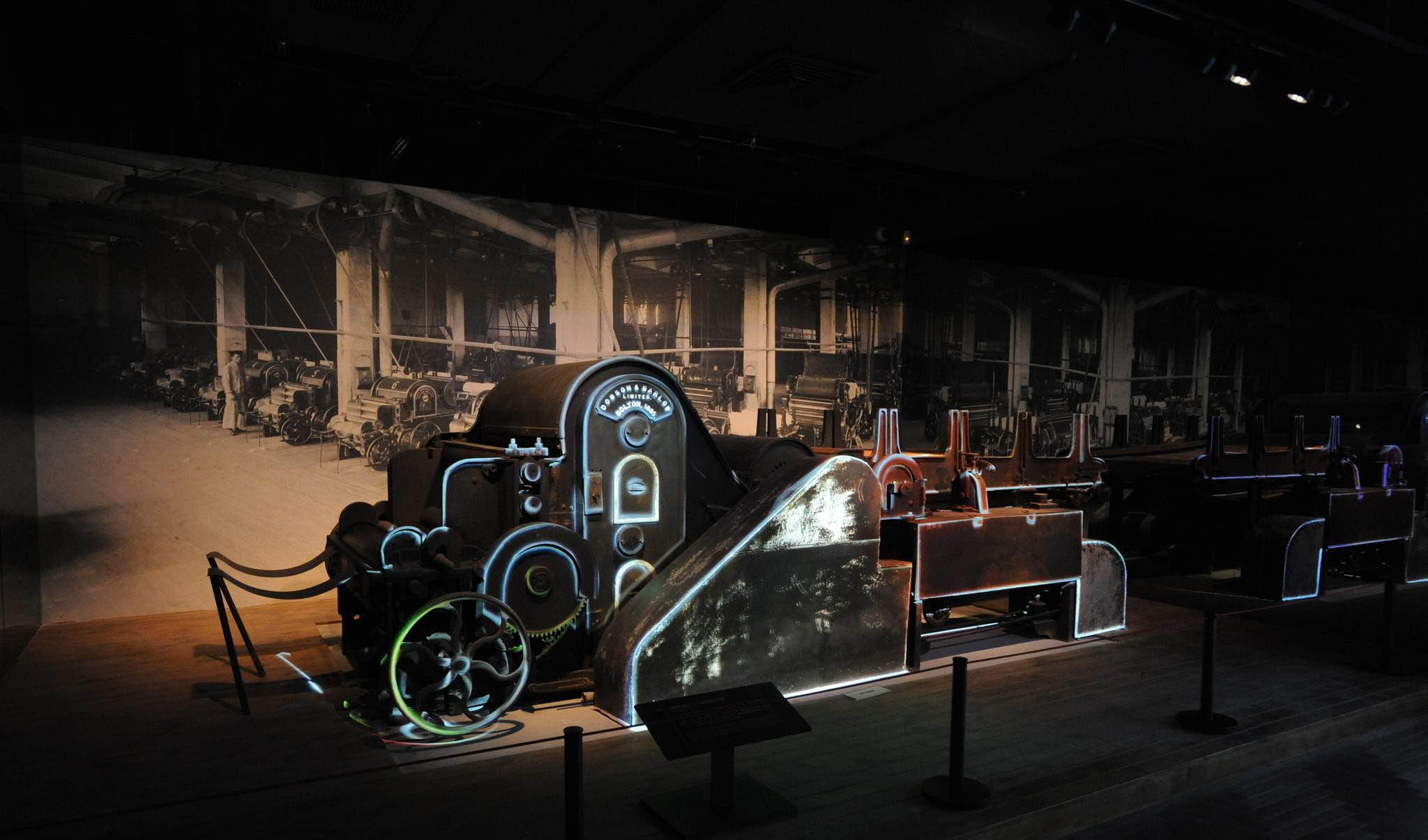

另外,让文物动起来讲故事,也是这一次上海参观的重要收获。龙华烈士纪念馆“俞秀松”日记布置于恒温恒湿多媒体互动展柜中,一方面使文物得到了保护,另一方面又可以触摸查询、全面展示文物。上海历史博物馆《近代上海》基本陈列中“清花机”在 3D 投影的作用之下,仿佛再次运转,被赋予新的生命。

另外,让文物动起来讲故事,也是这一次上海参观的重要收获。龙华烈士纪念馆“俞秀松”日记布置于恒温恒湿多媒体互动展柜中,一方面使文物得到了保护,另一方面又可以触摸查询、全面展示文物。上海历史博物馆《近代上海》基本陈列中“清花机”在 3D 投影的作用之下,仿佛再次运转,被赋予新的生命。

▲上海市历史博物馆——1895 年道白生公司制造的清花机

恰当组合文物一起讲故事,这或许陈列展览中使用文物最频繁的一种方式。关于这一点,就不在此赘叙。总而言之,让文物说话,让历史发声,最好最直接的办法,就是为文物营造属于它的时代环境。

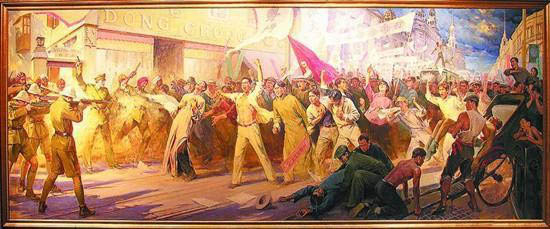

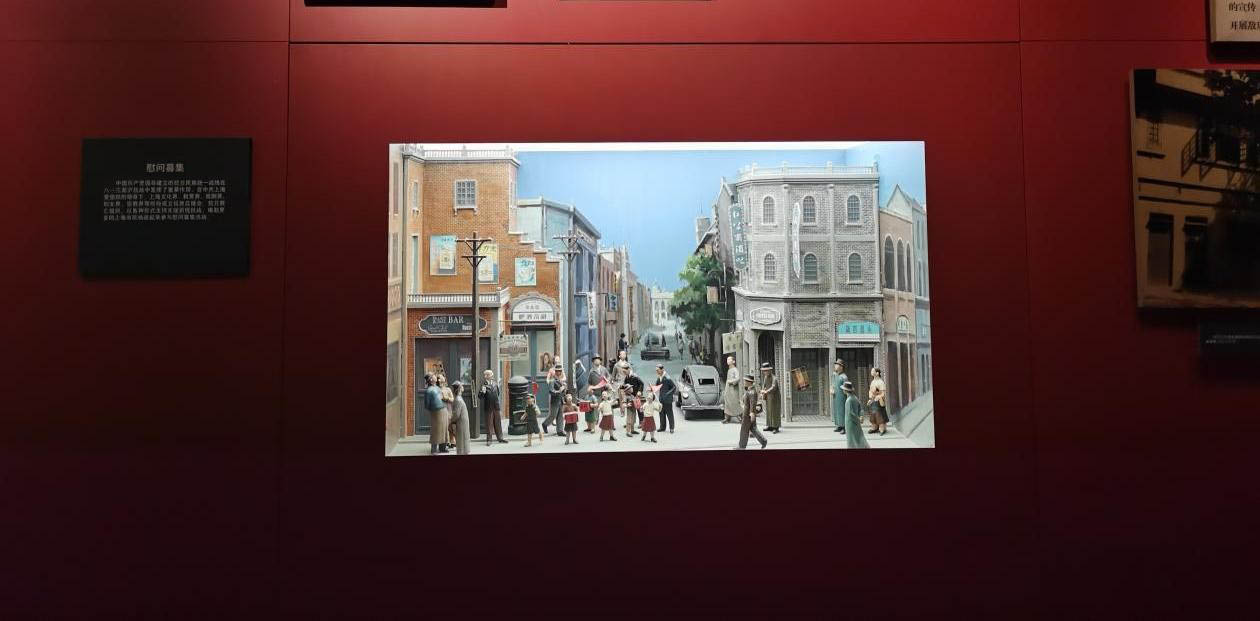

历史与艺术也应并重,艺术作品也可以很好地反映历史内容,而且还可以让展览空间亮起来。此次参观,油画、螺钿画、玻璃刻画、景箱等艺术作品,在上海红色主题展陈中也是屡见不鲜。上海龙华烈士纪念馆基本陈列《英雄壮歌—— 上海英烈纪念展》共计使用油画、国画、螺钿、铜版、漆堆、玻璃刻画等各种艺术品达百余件。上海淞沪抗战纪念馆基本陈列《艰苦卓绝——上海抗战与世界反法西斯战争》仅油画一项就超过五幅。此外,还有“游击芦苇荡”背光艺术景箱, “以笔为枪、全民抗战”变换雕塑等。上海四行仓库纪念馆基本陈列的“慰问募集”等四个微缩景箱,同样十分惊艳。

上海红色主题展陈的实践证明:将艺术作品与展陈设计相结合,能为展陈设计增辉不少。但是,前提是内容准确,艺术上乘,而且在量上也要控制,避免其反客为主。

▲上海龙华烈士纪念馆·《南京路五卅惨案》油画

▲上海淞沪抗战纪念馆·“游击芦苇荡”背光艺术景箱

▲上海四行仓库抗战纪念馆·“慰问募集”微缩景箱

三、科技——体验参与

时至今日,在展览中适当采用高科技辅助手段已经得到行业内的普遍认可。这一点在上海红色主题展览中也得到了充足体现,尤其是上海龙华烈士纪念馆, 一共设置 22 个多媒体展项,使用了 69 块口述史屏、52 块知识互动屏、29 块内容扩充屏。

上海龙华烈士纪念馆基本陈列《英雄壮歌——上海英烈纪念展》在展项设计中采用多种新媒体技术,让传统静态展项“动”起来,让文物“活”起来。《1921 点亮中国》展项,运用双层纱幕,结合投影制造双层立体影像演绎中国共产党建

立的过程外,在两层纱幕中间的纵向面设置机械装置以升降党徽雕塑,横向面设置立体的中国地图,配合纱幕视频的内容,将党徽缓缓从下升至上方,红色灯光从地图的上海位置向全国延伸,以表明上海作为中国共产党的诞生地的重要地位。

▲上海龙华烈士纪念馆·1921 点亮中国

《二十四烈士全息雕塑剧场》展项将将全息技术与现代舞和雕塑相结合,围绕二十四烈士的动人故事,将雕塑活化,在英雄壮歌音乐和朗诵家倾情的讲述中, 以现代舞的形式,将革命先烈的坚贞不屈展现得淋漓尽致。《俞秀松日记》是该馆重要馆藏文物,为党创建时期的重要人物俞秀松于 1920 年 6、7 月间在上海所写。为了全面展示日记,采用多媒体透明互动展柜,在文物实体的基础上,将日记活化,供观众翻阅。

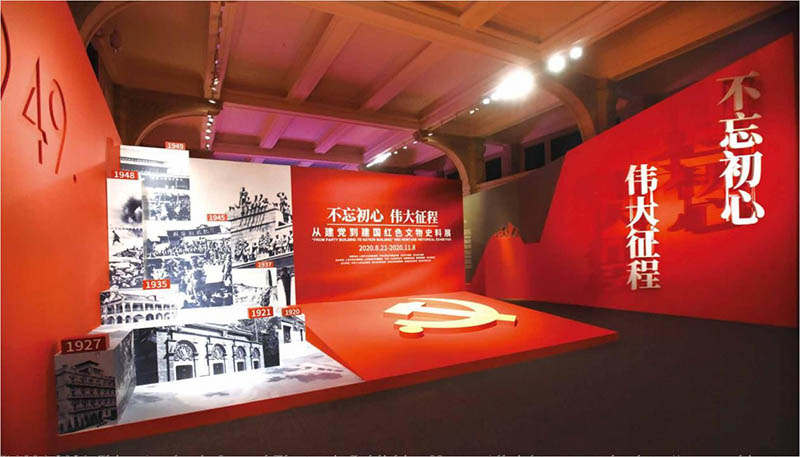

在上海红色主题展览中,高科技展示手段不仅出现在基本陈列之中,而且在临展之中也发挥重要作用。2020 年上海市历史博物馆特展《不忘初心·伟大征程——从建党到建国红色文物史料展》设置了多媒体展项和观众互动场景。序厅的“点亮中国”大型数字动态沉浸式沙盘,通过形象生动的方式讲述从建党到建国的辉煌历史进程。《初心之地·美好生活——庆祝建党 100 周年文物史料展》特展继续借助科技,增加互动体验。展厅中李白烈士故居设置了发报的声音特效,

营造了当时紧张的气氛,保留了发报互动体验区,市民游客可以学习摩斯电码小知识,体验更真实的发送电码过程。中共中央军委机关旧址纪念馆运用电子触摸屏展示烈士家书与手稿,借助“动态影像窗”再现上世纪 20 年代石库门里弄场景,增强了展览互动性和历史代入感。

▲《不忘初心·伟大征程——从建党到建国红色文物史料展》·序厅

另外,笔者在两次赴上海参观考察学习之际,也发现大多数展馆的一些大中型多媒体或者“声光电”展项均处于关闭状态。这也对我们巧妙运用高科技手段提出更高的要求。

巧妙利用高科技手段,二维码的广泛使用是其杰出的代表。以上海市历史博物馆基本陈列为例,馆方针对重要文物,都设置了二维码予以详细解读,可以让参观者根据自己的兴趣,有选择地了解文物背后的故事。除此之外,早在 2013 年,来自中共“一大”会址纪念馆的言人就提出:“二维码的广泛使用将很大程度弥补文字说明牌板的不足”。

结 语

综观此次所参观的上海红色主题展览,无论是基本陈列,还是临时陈列,在传播上海红色文化基因,让观众接受红色文化熏陶方面,无疑取得了很大的成功。当然,成功来自于展陈设计中表达、设计和科技三者的有机融合。在表达上,构建宏大叙事空间的同时,追求微小细节,甚至提出“细节就是力量,细节就是生命”的理念。在设计上,坚持设计与红色历史、红色文化的交融、理解,尤其是通过形式设计,赋予红色文化活力,让文物说话,让历史再现。在科技上,注重多媒体展示技术和“声光电”展示手段的使用,增强陈列展览的互动性、体验性。